نقاش في مصطلح استعادة/استرداد الشارع العربي

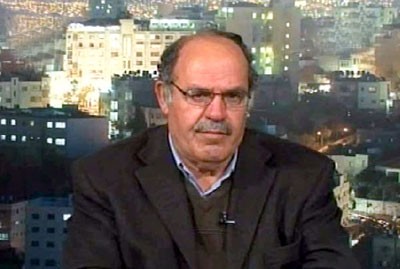

د. عادل سماره

استعادة/استرداد الشارع العربي، عادل سماره

بداية، فالمصطلح كغيره من المصطلحات هو مسألة جدل فكري نظري ثقافي بين المرء ونفسه والمرء وغيره، اي هو سيرورة، عملية فكرية تتناول الواقع وتشخصه، تتناول الحدث وتتعامل معه. وبالتالي، ليس نحت مصطلح مجرد نزوة أو إلقاء كلمة في الهواء بشعور شكلاني إنه كأية قضية فكرية، بل هو قضية فكرية يمكن وصفها بالخلق او الولادة.

ولأنها كذلك، فمن الحقيقة بمكان أن تٌؤخذ على نحو جدي كأي نص أو عمل مكتوب وأن تُناقش وتُنقَد أو تُنفى بحرية.

الشارع: بداية، قد تبدو مفردة الشارع عائمة وغير محددة المعالم كونها واسعة باتساع المجتمع، وهذا صحيح، ولكن لأن ذلك دارج يُجيز المرء لنفسه استخدامها مع واجب أو وجوب توضيح ذلك من أجل امانة الوعي وتجذير الوعي النقدي.

الطبقات الشعبية: فالمقصود بالشارع هنا هو الطبقات الشعبية بما هي الأغلبية في المجتمع من جهة وبما أنها أو محكوم عليها أن تكون في أحد حالين:

· إما ان تكون مسرح أو خشبة مسرح إجراء الأحداث وبالتالي هي تُستخدم تستعمل ولا تفعل، هي مفعول به وهذا حال هذه الطبقات حاليا في معظم الوطن العربي

· وإما أن تكون فاعلة ومنتفضة ورافضة لما هو قائم، وبالتالي متجهة لتخليص حقوقها وأهمها حقها في أن تستلم السلطة السياسية في المجتمع الذي هي أكثريته.

ولأن الطبقات الشعبية في الوطن العربي حالياً هي في الحال الأولى والتي يسميها ماركس “الموجود في ذاته” اي موجود حقاً ولكنه ليس حاضرا أو فاعلاً ولا واعٍ لقوته بل هو قيد الاستخدام /الاستغلال من الآخر يخدم الآخر لا نفسه.

ولذا، يصبح على القوى الثورية الواعية الشغل على هذا الكم الضخم من الناس كي يتحولوا أو ينتقلوا إلى حالة الفعل والتصدي والتحدي والضدِّية اي “الموجود لذاته” وهي حالة الوعي والنشاط الواعي .

هل كان الشارع معنا؟

بداية من نحن؟ لا نقصد هنا فئة أو حزبا أو إيديولوجيا محددة، ولكن نقصد حركة التحرر الوطني العربية بتنوعاتها الوطنية والقومية واليسارية والشيوعية أو ما يمكن أن نطلق عليه “التحالف التاريخي” بالمفهوم الغرامشي. إنها القوى التي تؤمن بالتنمية والوحدة والتحرر والتحرير بما في ذلك تحرر المرأة، وهي التي ترفض ما بعد الحداثة وترفض اللهاث وراء نظرية “الإعتراف” الاعتراف الغربي بها وترفض التهام مصطلحات الخارج عسرة الهضم وتنفتح على كل إبداع فكري اجتماعي إنساني.

هي علمانية وليست ضد الدين كإيمان بل ضد الدين السياسي، وهي مع رفض التبعية وهي مع الاقتصاد الوطني المستقل أي الحماية الشعبية وفك الارتباط.

في مرحلة معينة كان الشارع معنا، كانت هناك حماسة هائلة للوحدة والتنمية والتحرير.

لم تكن حينها فرصة للإقليمية والطائفية والمذهبية والانفصال والانعزال والتأجنب والتخارج. ولم يكن لجم هذه الأمراض بحاجة للشرطة والمخابرات بل على يد الموقف الشعبي المتدفق وهذا هو المنع الديمقراطي الشعبي وليس السلطوي.

هل خسرنا الشارع متى ولماذا؟

إن الجرأة على النصر كما قال ماوتسي تونغ “تجرَّأ على النصر” تستوجب أولا كارضية متينة لها أن تتوفر الجرأة على العمل والجرأة على إنجاز العمل. فالكثيرون حيث يبدؤون عملا ما من اي نوع يترددون حين يقتربوا من الإنجاز، يشعرون برهبة ما، والجرأة على العمل وإنجازه توفر الجراة على النقد الذاتي. لعله من قبيل النقد الذاتي أن نراجع ما وصلنا إليه اي

كيف فقدنا الشارع؟

أعتقد أن أحد أسباب فقداننا للشارع أننا كقوى تقدمية وطبعا الأنظمة التقدمية لم تُبادل الشارع عشقه لها. كانت الطبقات الشعبية هي الحامل الحقيقي لمشروع عبد الناصر الوحدوي، لكن المشروع ضرب نفسه بنفسه في مقتلين:

· الأول: عدم السماح أو العمل على بلورة حزب ثوري اشتراكي حقيقي

· والثاني: أن هوى عبد الناصر كان تحويل كامل المجتمع إلى طبقة وسطى وهي الطبقة المائعة والتي لن تمحضه ولائها اصلاً.

فالقوى القومية كانت في جوهرها قطرية إقليمية مما جعلها تستسلم للانفصال أو للقطرية عموماً، وعليه كانت هذه القوى وحتى الأنظمة قومية الشعارات وحتى النوايا ولكن قطرية الثقافة والتنفيذ. ولذا انفكت الوحدة المصرية السوريةولم تتحد سوريا والعراق البعثيتان.

لقد شهدت الجمهوريات العربية تناقضات وصراعات داخل كل واحدة منها مما قاد إلى تدني شعبيتها وتسهيل اتهامها بالقطرية والديكتاتورية، والدولة الأمنية والفردانية بمعنى الأنا الفردانية. فلم يكن خلاف بعث العراق وحلول صدام محل البكر مقبولا ولا حلو ل الأسد محل الأتاسي ولا بومدين محل بن بلة ولا اغتيال ابراهيم الحمدي على يد علي عبد الله الصالح.

هذا قاد إلى خلخلة هذه الأنظمة مقابل تماسك أنظمة التبعية للغرب، وقاد إلى كفر معين بهذه الأنظمة رغم أنها أفضل بكثير من أنظمة الملكيات وكيانات الخليج التي كانت تجني ثمار هذه الإشكالات لتوظفها ضد المد القومي الذي أعاقته هذه الإشكالات التقويضية للانتماء القومي.

كان الشارع يمور بجاهزية التضحية للوحدة وكانت الأنظمة والقوى تضع السدود أمام ذلك المد مما قاد للإحباط.

أما قوى اليسار وخاصة الشيوعية فلم تكن في جانب الوحدة أصلاً. كانت متخارجة باتجاه الكتلة الشرقية مما قاد إلى ضمور جذورها الاجتماعية حتى الطبقية رغم تضحياتها والقمع الذي واجتهته.

كان المثقفون مع الوحدة والحرية والاشتراكية، ولكن كثيرين منهم كانوا ضمن حدود وتحديد الأنظمة وإيديولوجياتها. أما الجذريين منهم فتمت محاصرتهم ونبذهم سواء من القوى أو الأنظمة.

وبالطبع كانت هناك فئة من المثقفين المنشبكين في ومع الأنظمة. وهذه كانت مثابة الغام ما أن توفرت لها الحرارة المناسبة حتى انفجرت تكفيرا بالأمة والوطن والكرامة.

وفي حين كان ولا يزال العالم في حقبة الدولة القومية أبقى كثير من المفكرين على كفرهم وتكفيرهم بالعروبة وبوجود قومية عربية وأمة عربية مرتكزين على حرفيات التقنية النظرية ومسلحين بتنظيرات الغرب والكتلة الاشتراكية عن غياب قومية عربية مع أن هذين الطرفين يعترفان بالأسرلة التي هي تجميع شتات من مئة قومية؟

فإذا كانت سوريا مثلا مؤهلة لتكون أمة ومصر كذلك، فهل البحرين والكويت وقطر أمماً وهن مجرد قبائل من مئات آلاف البشر؟ وانتهت إلى نموذج عن الكيان من حيث تعدد أصول سكانها وكون غير العرب هم الأكثرية الساحقة والكثير منها مسحوق.

لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت هزيمة 1967 التي وإن كانت حرباً مع الغرب وليس فقط الكيان الصهيوني إلا أنها دفعت إلى الشارع العربي بتسونامي الخذلان. وجرى بالطبع الاستثمار في هذه الهزيمة ليس فقط لمواصلة مشروع التطبيع غير المرئي، بل للكفر بالقومية العربية وبالعروبة وهذا مصدر الخسارة الرئيسي.

لقد ترتب على هذا انتقال مركز القوة والقيادة من القوى والأنظمة قومية وتنموية الاتجاه إلى أنظمة التبعية والنفط التي استبدلت التعبئة القومية والتحررية بالتستر وراء الدين ضمن مشروع الدين السياسي للأنظمة والقوى السياسية التي اعتمدت إيديولوجيا الدين السياسي.

وقد ساعدها في ذلك كون معظمها من أنظمة الفائض بينما معظم الجمهوريات من انظمة العجز.

وجرت التغطية على انظمة التبعية والقطرية بأن اخذت تقدم بعض الإسعاف المالي لأنظمة قومية الاتجاه مما خلق هدنة هي لصالح أنظمة التبعية بالكامل.

وحيث انزوت الجمهوريات بمعنى خمود المد القومي فيها، فقد ترافق مع هذا تساقط وانحراف ورِدَّة و أو صمت معظم القوى القومية والإشتراكية مما خلق فراغا إيديولوجيا في الشارع العربي الذي أخذ يفقد شحنته القومية لصالح إيديولوجيا الدين السياسي.

ولعل مما زاد قتامة الصورة أن كثيرا من المثقفين، حتى لو بصدق، إنهالوا بالنقد الشديد ضد هزيمة الجمهوريات وبشكل متواصل دونما الإنصاف بالمقارنة مع الأنظمة التي لم تشارك في الصراع بل معظمها كان في خدمة العدو!

وبالطبع جرى تبلور وفرز فريق مثقفو الطابور السادس الثقافي الذي وقف ولا يزال ضد القومية والاشتراكية والعروبة والتنمية والوحدة ونظَّر للتبعية والتطبيع.

أين وصل بنا فقدان الشارع؟

لا يسعنا إنكار أن الشارع العربي أُفقد شحنته الثورية، مما خدم الأنظمة القطرية كي تبدو كما لو أنها نهاية التاريخ، وبالتالي جرى التطبيع مع الكيان الصهيوني ووقف الشارع موقفاً سلبيا من ذلك بمعنى لا قبول ولا رفض. وحين تورطت الأنظمة الأخرى في إعادة العلاقات مع النظام المصري الذي بدأ الخيانة بالتطبيع فهي، اي تلك الأنظمة قد كرست التطبيع حتى لو لم تقم بذلك مباشرة وهذا اثر أكثر على الشارع أو الجمهور بالمعنى السلبي. ومع غياب قوة ثورية حقيقية للتصدي ولو تثقيفيا لهذا الأمر صار التطبيع في مرحلةالهجوم.

وبدورها، فإن السلطة الفلسطينية قد غدت فراخة وحاضنة التطبيع الرسمي العربي باعتبار ادعائها بأنها “أهل البيت”.

أدى توفر سيولة هائلة لدى أنظمة الخليج وتعميق دورها الاستهلاكي وتقديمها مساعدات/رِشى لأنظمة العجز إلى تلقيح الوعي الشعبي بأن الراسمالية والملكية الخاصة هي نهاية التاريخ، وبالتالي تراجعت ثقافة التحرر والاشتراكية مما سهَّل سيطرة انظمة الكمبرادور التابعة، وهذا بالطبع شلَّ احتمالات بلورة مقاومة التبعية والإستهلاكية كما تعمقت ظاهرة التقليد بمعنى محاولة الفقراء تقليد الأغنياء في الإنفاق غير الضروري ومجموع هذه الظواهر منسجم مع ظاهرة أو محاولات اللحاق بالمعنى الرسمي اي لحاق الأنظمة الراسمالية التابعة بمستوى تطور الراسمالية الغربية، وهو الأمر الذي لا سبيل إليه عبر النهج الرأسمالي.

واقترن مع انتقال مركز الثقل السياسي العربي إلى الخليج انتشار ظاهرة الدين السياسي في مستويين:

· تنظيمات دين سياسي سلفي وهابي إخواني تأخذ المجتمع إلى الله وتنتزعه من الأرض لينسى واجباته ومعاناته وخضوعة لاحتلال محلي وخارجي.

· وشارع مضمخ بالتعبُّد دون أن ينشغل بمعاناته ذاتها إضافة إلى شحنه بأن كل ما يحيط به كافر وكفر ولذا يجب أن يُعيد هو بسيفه الكفار إلى الله .

عن هذا نتجت أو جرى فرز قوى القاعدة وداعش …الخ وتم توظيف طاقاتها لتقويض الجمهوريات العربية.

لا شك بأن كل ظاهرة سلبية تخلق تواشجها مع الظواهر المكملة لها، لذا نجد منظومة ظواهر وثقافة تسيطر على الشارع العربي بدءاً من الخضوع لراس المال الكمبرادوري، والتقيد بالدين السياسي حيث الانشغال بالسماء وليس بالأرض، الابتعاد عن السياسة سواء بسبب الدين السياسي أو القمع وتفشي ظاهرة اضطهاد المرأة وليس فرض الحجاب سوى الإعلان عن ذلك.

كان طبيعياً أن تقوم هذه المنظومة بالشغل ، او أن يتم تفعيل وتشغيل هذه المنظومة في تقويض الأنظمة التقدمية لصالح الدين السياسي، وهو الذي تمظهر في استدعاء الغرب لضرب العراق في الكويت ومحاصرته ثلاث عشرة عاماً، بحجة أن الكويت دولة عضو في الأمم المتحدة والأخطر أن جيوشا عربية شاركت في هذا العدوان وتغنى به كثير من مثقفي الطابور السادس وحتى المثقفين المنشبكين وهذا ارسى قاعدة هي الأخطر على الصعيد العربي وهي:

قيام بلد عربي بالعدوان على بلد آخر ضمن عدوان إمبريالي وهذا تقويض للمسألة القومية بلا رتوش.

نتج عن هذا تبلور الاسشتراق الإرهابي الذي صيغت نظريته في الغرب وجرى تطبيقها في الوطن العربي عبر تشغيل قوى الدين السياسي ضمن منظمات إرهابية ضد الجمهوريات العربية أي تشغيل الشارع ضد الجمهوريات! هذا دون أن يتكلف الغرب إرسال جندي واحد للمشاركة في القتال.

واكتمل هذا المخطط الخطير في تحول الجامعة العربية إلى وكالة استدعاء مجلس الأمن لاحتلال ليبيا وسوريا وقبلها العراق .

وفي خضم فقداننا للشارع تمكن حكام السعودية والإمارات حتى من احتلال المصطلحات القومية مثل تسمية “التحالف العربي” المخصص للعدوان على اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة العربية التابعة تعتبر اللحظة الحالية فرصة هائلة عليها أن تستغلها لإهلاك الأمة حيث السلطة عدو الأمة، أي قبل أن يتم بل وكي لا يتم نهوض، ولذا أخذت تعلن عن تشكيل ناتو عربي بقيادة الكيان. وليس انكار ذلك من الحقيقة بمكان.

وقد توازى مع ذلك سواد ثقافة اليأس من العرب، وتشويه الرموز الوطنية والقومية واليسارية العربية. وخطورة هذا التشويه في دوره كحرب نفسية تُشعر المواطن العربي أن وجوده عبثي وأنها أمة بلا تاريخ مشرف.

أدى تشويه الرموز وتبخيس العرق العربي إلى ارتكاس كثير من المفكرين التقدميين واندلاقهم إلى الخليج بحثا عن الأُعطيات والجوائز لتبدو الثقافة البدوية وكأنها البديل للتنوير العربي.

أما بعض المتنورين العرب والذين غادروا مواقع اليسار فقد تورطوا ارتزاقا في أحضان منظمات الأنجزة التي هي حصان طروادة للغرب لاختراق جسد الأمة حيث ابتلعت العديد من الكوادر الجذرية واليسارية وتحولوا إلى باعة ومسوقين لثقافة التبعية مزخرفة بالطبع.

ما العمل؟

في سياق صياغة وشرح المصطحات، ليس دور شخص أياً كان ان يقدم حلا تاريخيا لقضية أمة. ولكن من واجب كل شخص يعالج مسألة ما أن يقدم رؤيته بحيث أو بشرط أن تكون مفتوحة للنقاش والنقد والدحض.

من نافل القول وجوب وجود حركة ثورة عربية تقدمية بالحد الأدنى كي تلعب دور التفاعل تبادليا مع الطبقات الشعبية من أسفل للأعلى، وبالعكس على أن تقوم بغرس وتعميق ثقافة الاحتجاج وثقافة التوافق القومي ووضع تكتيك تفكيك مفاصل الدولة القطرية وبلورة لجان شعبية تقوم بدور التثقيف الشعبي ونقد الإعلام الرسمي والعدو ، وكل هذا وصولا إلى خلق مناخ تشكيل التحالف التاريخي لتغيير الواقع عبر كسبها للشارع اي الطبقات الشعبية.

أما آليات عمل الحركة الثورية فلا بد أن تكون في مستويي السري والعلني طبقا لكل ساحة. _________

“كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.